胃がん検診について

市区町村などの自治体や、職場などで加入している健康保険組合が主体となって行う胃がん検診のことです。

国が定めた健康増進法による対策型がん検診(住民検診)では、50歳以上の人を対象として、胃部X線検査(バリウム検査)もしくは胃内視鏡検査を2年に1回行うことが推奨されています。鹿児島市ではこれまで胃部X線検査(バリウム検査)による胃がん検診しか行われていませんでしたが、2023年10月から胃内視鏡検査(胃カメラ)による胃がん検診が開始されました。

当クリニック院長は前職で、この鹿児島市胃内視鏡検診の導入・運用に関わってきましたが、当クリニックでは胃内視鏡検診を行っています。

胃がん検診を受けましょう

胃がんは、早期発見で治癒率の高いがんです。そのためにも、胃がん検診は重要です。また、40歳を過ぎたころから胃がんの発生率は急激に増加傾向にありますので、定期的な胃がん検査を受けることをお勧めします。

「胃がん検診を受けましょう」改訂版(オリンパス「おなかの健康ドットコム」)

胃内視鏡検査

先端に広角レンズや小型撮像素子(CCDなど)が搭載された内視鏡を鼻や口から挿入して、リアルタイムに食道、胃、十二指腸の映像を観察する検査です。胃がんかどうか疑わしい病変があった場合には、胃がんの診断を確実にするために、“胃生検”という、内視鏡でその部位を少量採取して顕微鏡で詳細に調べる検査を行います。

当クリニックの胃カメラの詳細はこちらをご覧ください。

鹿児島市胃内視鏡検診の概要

- 対象者

鹿児島市の胃内視鏡検診の対象者は、

50歳から70歳までの5歳毎の節目年齢(50・55・60・65・70歳)の方で、

職場等で検診を受ける機会のない方が対象となります。- 受診間隔

胃部X線検査もしくは胃内視鏡検査のどちらかを年度内に1回のみ受診可能です。

- 検診費用(自己負担額)

鹿児島市からの補助により4,000円です(70歳以上は無料になる場合があります)。

対策型胃がん検診

鹿児島市胃内視鏡検診導入の経緯

対策型胃がん検診は、これまで胃部X線検査(バリウム検査)が主体でしたが、他のがん検診(肺がん、大腸がん、乳がん、子宮がん)と比べ、検診受診率が低いことが問題となっていました。さらに胃がん検診受診率は年々低下傾向にあり、30年前(1990年)と比べ約半分にまで減少しています。この理由として、胃内視鏡検査が普及し、内視鏡検査を受ける人が増加していることが考えられています。

また胃がんの死亡率は全体的には低下傾向ですが、高齢者の胃がん死亡率が増加しています。胃がんの治療では、通常進行して発見された胃がんは、外科的手術や抗がん剤治療が行われますが、高齢者では手術死や合併症のリスクが高いため、内視鏡で早期に胃がんを発見し内視鏡による治療を行うことが重要です。

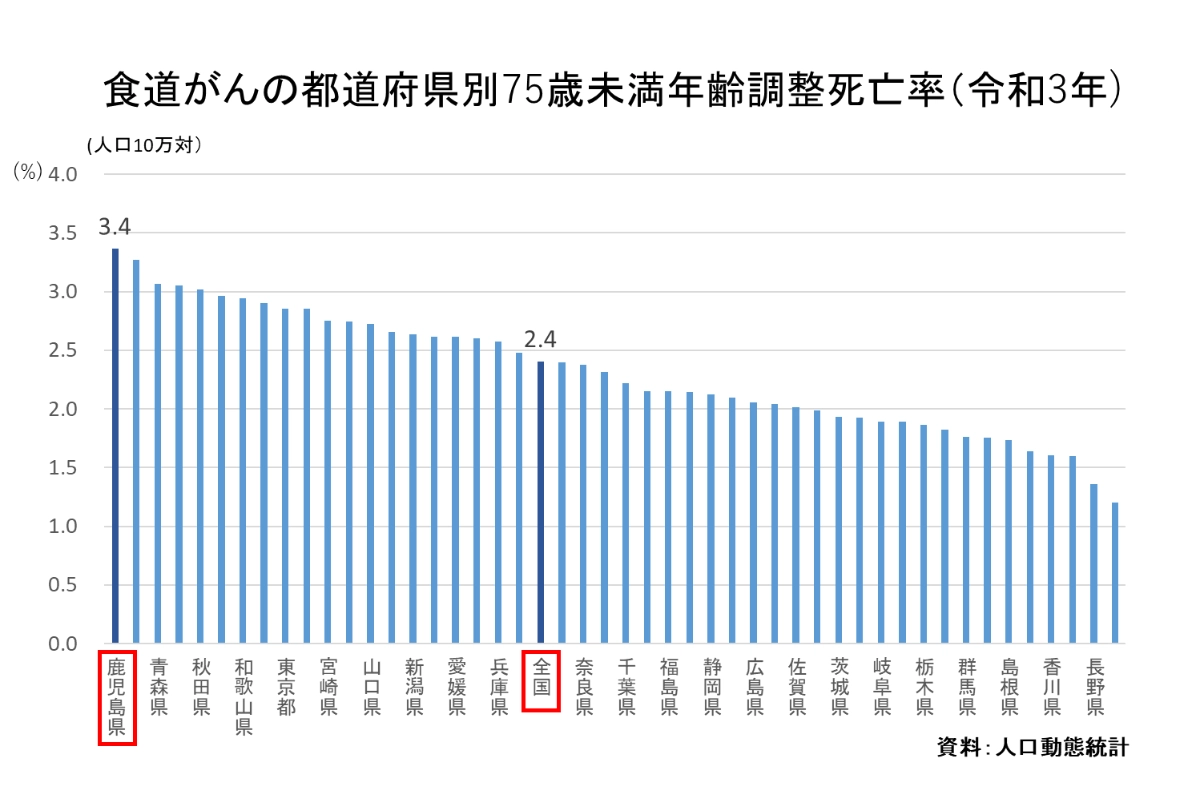

また胃部X線検査は、バリウムの誤嚥による肺炎やバリウムによる便秘によって引き起こされる腸閉塞、さらに透視台(レントゲン検査機器)からの転落などの検査の危険性が危険性があり、特に高齢者ではそのリスクが高く、自治体によっては検査の年齢上限を設けて高齢者への胃部X線検査を中止している市町村もあります。さらに鹿児島県では胃がんの死亡率は減少していますが、食道がんの死亡率が増加しています。令和3年度の食道がんの都道府県別死亡率では、鹿児島県は全国1位となっています。胃部X線検査では胃は観察しますが、通常は食道は観察しておらず、食道がんの発見は困難です。

このように鹿児島県では、胃内視鏡検査のニーズが高まっており、高齢者が増加し胃部X線検査のリスクが高くなっていること、さらに食道がんが増加しており胃部X線検査では発見が困難であることなどから、胃内視鏡検査による胃がん検診の導入が望まれていましたが、2023年10月に鹿児島市で胃内視鏡検診が導入・開始されました。また今回の導入・運用では、当院の院長も前職で鹿児島市の委員として携わりました。

鹿児島市胃内視鏡検診の特徴

検査体制

- 検査医(1次読影医)

鹿児島市から認定された、日本消化器内視鏡学会、日本消化器病学会、日本がん検診学会の、専門医あるいは認定医で、かつ年間100件以上の検査実績がある医師が検査を実施することとなっていますので、精度の高い検査が受けられます。尚、当院院長はすべての専門医、認定医となっており、検査実績も豊富ですので、安全で精度の高い検査が受けられます。

- 内視鏡機器・内視鏡洗浄消毒機器)

経口・経鼻(細径)内視鏡のどちらも選択できますが、当院では極細径(径5.4㎜)の内視鏡を使用しています。

内視鏡は複数の人に同じファイバーを挿入しますので、感染防止などの安全管理が大変重要ですが、鹿児島市の検診では、自動洗浄消毒機器や高水準消毒液を使用することが決められています。当院でも高水準の洗浄消毒体制を完備しており、安全・安心な検査を受けることができます。- 鎮静剤・鎮痛剤)

内視鏡検査では苦痛を軽減するために鎮静剤や鎮痛剤などを使用することがあります。2024年度までは検診での使用は認められていませんでしたが、2025年度から希望すれば使用が認められるようになりました。当院でも希望があれば使用ができますので、使用をご希望の方はお申し出ください(別途費用が必要)。

読影体制

- 検診運用

検診で撮影した画像は、全例ダブルチェックすることとなっています。検査医(1次読影医)が撮影した画像は、検査後に読影委員である2次読影医に送付され再度読影が行われ、2名の医師によるチェックが行われますので、通常の診療で行われている検査(1名の医師のチェック)と比べ、精度が高く見落としが少ない検査が受けられます。

- 読影医(2次読影医)

日本内視鏡学会の指導医が指名した日本内視鏡学会専門医または指導医が検査医の画像をチェックし、検査医の見落としなどが疑われれば、再検査や精密検査の指示が行われます。

動画で見る「対策型 胃内視鏡検診」

KKB鹿児島放送「ですです。」より

こちらの動画は、当院院長が鹿児島県民総合保健センター勤務時代にTV出演した際の動画になります。

鹿児島県における食道がんの増加

鹿児島県では胃がんの死亡率は減少していますが食道がんが増加しており、食道がんの都道府県別の死亡率では鹿児島県は全国1位という結果でした。 対策型胃がん検診で行われている胃X線検査では、胃の観察を目的としており食道がんの発見は困難ですので、食道がんの早期発見には内視鏡検査が有用です。

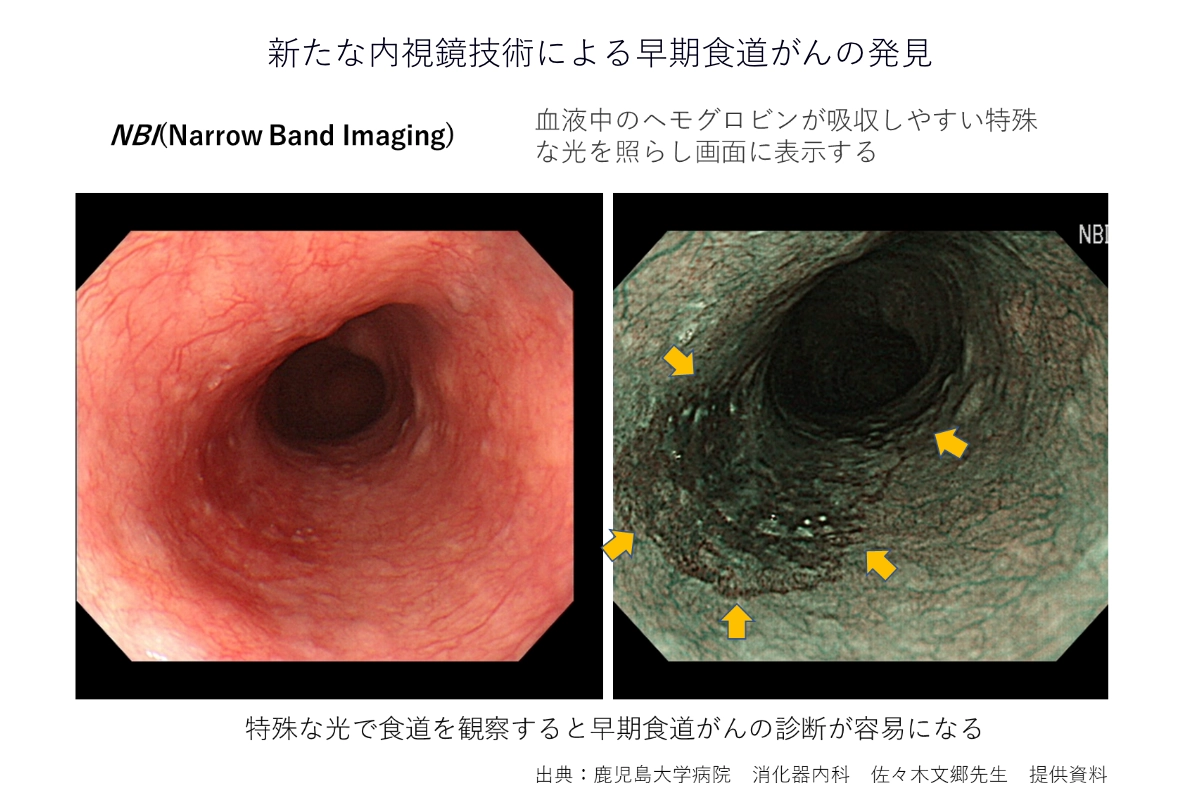

新たな内視鏡技術による早期食道がんの発見

内視鏡検査では画像強調内視鏡技術(IEE:Image Enhancement Endoscopy)という観察技術を用いて早期の食道がんの発見が可能です。画像強調内視鏡技術の一つであるNBI(Narrow Band Imaging)は、血液中のヘモグロビンに特異的に反応する光を出すことにより、通常の内視鏡観察では指摘することが難しい早期の食道がんや咽喉頭(のど)がんを診断することが可能です。

(関連サイト:おなかの健康ドットコム 「NBI 狭帯域光観察」)